こんな課題はありませんか?

快適なシート」には、「穴」がある。

安東弘樹(以下、安東): これまでたくさんのクルマに乗ってきましたが、最近注目していることに「シートの快適性」があります。特にベンチレーション付きのシートって、一度体験すると戻れない快適さがあるんですよね。背中の蒸れが全然違って、長距離でも疲れにくいんです。

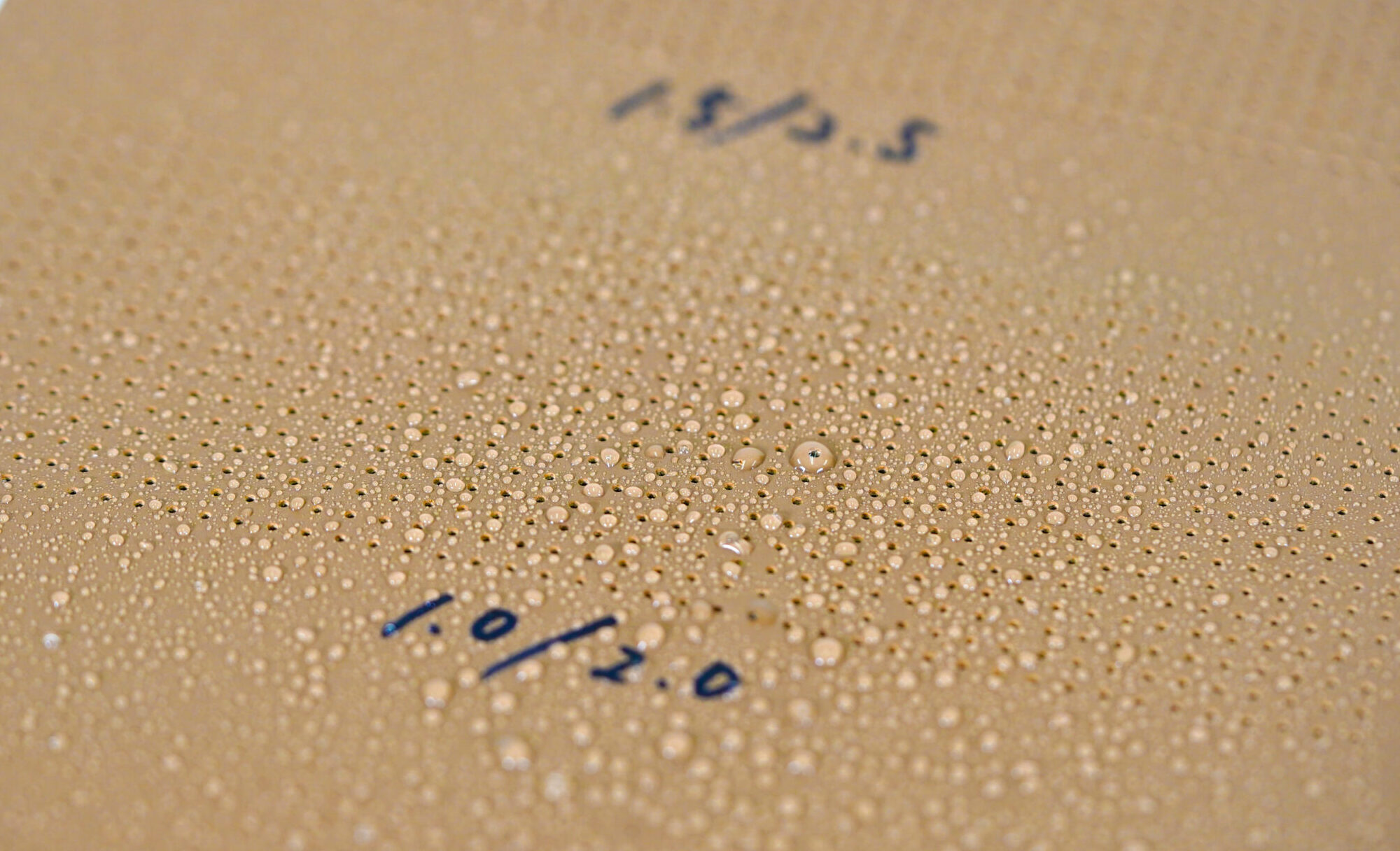

山口正直(以下、山口): まさにそこを裏で支えているのが、私たちがやっている「パーフォレーション加工」です。革や合成皮革に小さな穴をあけていくことで、通気性や快適性を高めています。

安東: 「パーフォレーション」という言葉、私は車好きなので馴染みが深いです。しかし一般的には、どんな技術なのかまでは、なかなか意識されない方が多いかもしれません。作っている方の話を伺うのは私も初めてなので、わくわくしています。

山口: ありがとうございます。うちで主に採用しているのは「ドリリング」と呼ばれる加工技術です。高速で細い針のようなドリルを使い、革や合皮の表面に穴を開けていく方法ですね。素材の風合いや強度を損なわず、カーシートに通気性や音響性、デザイン性を高めることができます。

ベンチレーションのアクティブな進化

軽自動車にも穴の価値が広まっている!?

安東: コンパクトカーは、同じような性能やデザインにとどまっている印象が長らくあったんですが、最近、韓国で見たコンパクトカーがすごく良かったんです。軽と普通車の間くらいの感じ、ちょうど昔のカローラくらいのサイズで、デザインも斬新でした。価格も凄く手頃で、運動性能もいい。屋根はグラスルーフがついていたうえ、極め付けになんとシートベンチレーションがついていたんです。

山口: なるほど。それは貴重な情報ですね。

安東:日本では新車販売の約4割が軽自動車と台数も種類も多いですが、私も、まだそこまでの装備の車はみたことがなかったので驚きました。

しかし、軽のクラスにもいよいよベンチレーションシートのニーズが出てきているんだと実感しました。昔は高級車だけのイメージでしたが、これからは日本でも「軽にも積極採用」という動きがトレンドになるのではないか?と感じています。

山口: たしかに、ここ2、3年でパーフォレーションの技術が浸透してきた感じはしますね。私たちもそういう需要が増えてきているのは感じます。ベンチレーションもそうですが、音響スピーカーとしての役割など多方面の相談がありますね。その韓国の車の穴は同じサイズの配列穴でしたか?

安東:そうですね。同じ均一配列の穴でした。

山口: ああ、そこにデザイン表現をいれたいですねー。我々の穴開けは1分間に大体200〜300穴をあけられます。そういう大衆車にも対応できるような仕組みはありますね。

安東:これまで日本ではあまり認知がなかったかもしれませんが、そもそも高温多湿の日本にこそベンチレーションは強力にする必要ありますしね。

『聴こえ方』の快適性にも、 パーフォレーションスピーカー

安東: シートでいうと、音響の話もあります。最近では、ドライバーにだけナビの音声が聞こえるような空間演出を取り入れている車もありますよね。先日乗ったAudiのQ6 e-tronがそうだったんですが、音楽とナビを同時に使っていると普通は、スピーカーから一緒にナビの音声が聞こえますよね?それが、この車ではドライバーシートのヘッドレストのところにだけナビ音声が流れて、車内の他の人には音楽がそのまま聞こえているような音響調整ができるんです。

※AudiのQ6-etronに搭載されているSound zones機能では、ドライバーのヘッドレストに埋め込まれたスピーカーでナビ音声などを出しつつ、車内スピーカーで音楽を再生できる設計となっている。

山口: なるほど。それは楽しい内装ですね。そういう意味性をもった機能を創るのは欧州車のほうが得意な印象ですね。

安東: 楽しいんですよね。そういう遊び心のようなものが。 単なるスピーカーじゃなく、乗る人によって“聞こえ方”を変えている。当然ヘッドレストにも音を出すための穴が必要になるので、こうなると、カーシートは穴が空いているのが標準になってきますよね。

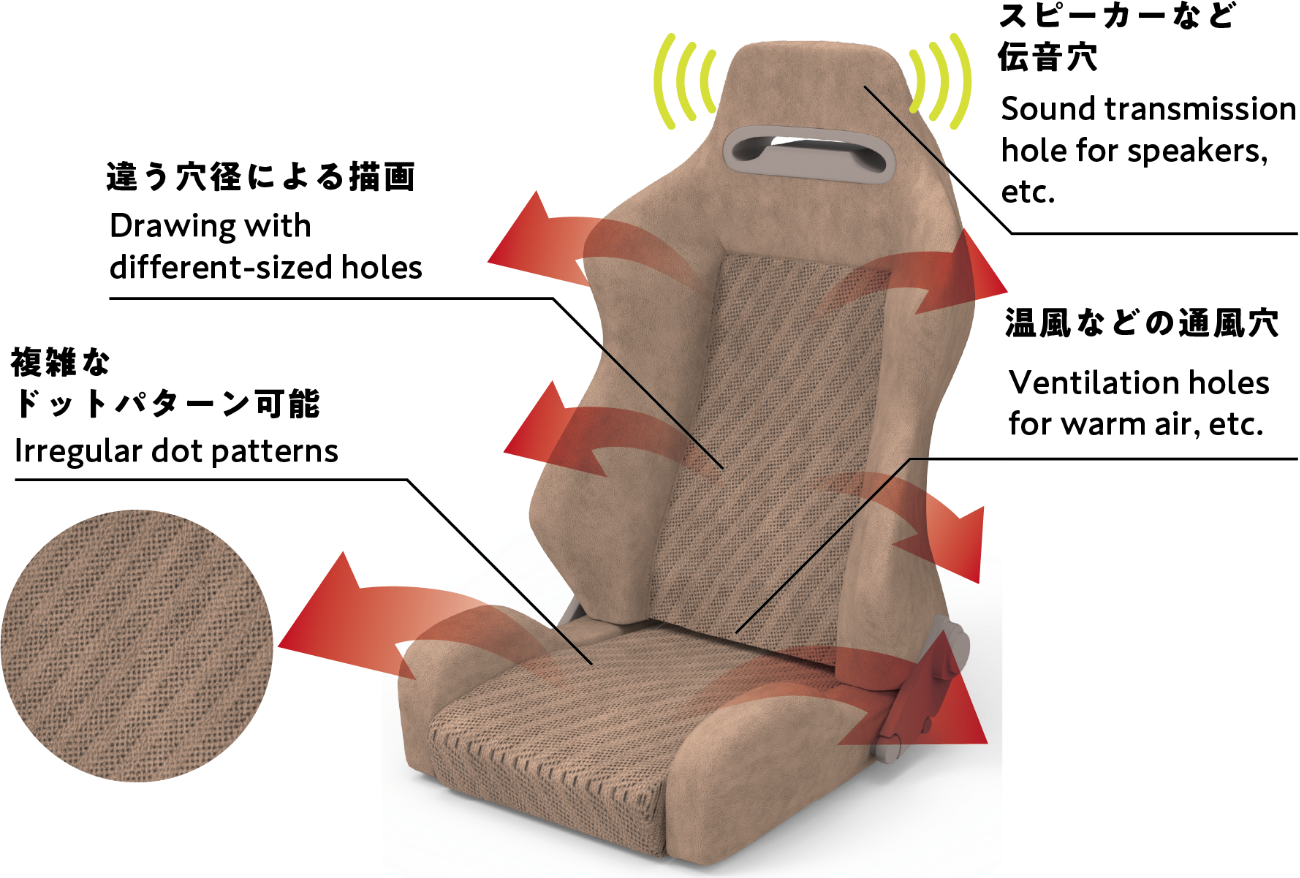

山口: そうですね。その場合は、一つのシートにスピーカー用、ベンチレーション用と、どこに、どんなサイズで穴をあけるかが重要になってきます。ドリリングの穴あけは一度の設定で多種の穴径で開けられる技術なので、ますます必要性を感じますね

これからの車づくり、価値の伝え方

安東: きちんとコンセプトをもっている車って、やっぱりブランドの見せ方がうまいなと思うことがあります。ユーザーが「このブランドの車なら多少高くても買いたい」と思えるような世界観を創ってますよね。

山口: そうですね。特定のブランドに対して、世界中からちゃんとお金を払ってくれる。その信頼感や付加価値の伝え方は見習うべきところです。

安東: 例えばドイツなどのメーカーは、個人ユースだけではなく企業が購入するケースも多いんです。所得も物価も上がっていく動きとも相まって、高くても良い車、楽しい車を作ろうっていう雰囲気がありますよね。

山口: なるほどです。価格を上げても、ビジネス用途でしっかり売れる。だからこそ、価格以上の品質や快適性を追求する土壌があるんですよね。そこは我々も提案しながら見習いたいところです。

安東: 日本の場合は多くの人に買ってもらうというビジネスモデルで作っているから、最初のコンセプトカーでは尖っていても、だんだん開発が進むと丸くなっていて「80点とれるような良い車」ができあがることがありますよね。良い車なんだけど、反面、突出した部分があまりないものになっていくというのは聞いたことがあります。

山口: 車に限らずどの業界もあるかもしれませんが、消費者ニーズを考えると我々もそのあたりは気をつけて開発していかないとならないと考えています。

安東: テレビ局の話でもそうかもしれません。昔は上司に「特ダネをとってこい!」って言われていましたが、いつしか最近は「特オチするな!」と言われるようことが多くなりました(笑)。他局が一斉に扱っているのに、うちだけがそのネタを持っていない状況のことを「特オチ」というんですが、日本全体の守りの空気があるかもしれませんね。

技術力 × スピード感が、これからの勝ち筋

安東: 最近、ある海外メーカーの現場を見て、改めて感じたのが“スピード感”です。とにかく早い。語弊があるかもですが、失敗してでもまず市場に出して、あとで改善していく。そのくらいの攻めの開発スピードがあります。

山口: それは早いですねー。通常、車など開発案件となると、大体2年くらいは、じっくり時間をかける文化があります。着実なものをつくるのと、早くものをつくるのと…良し悪しですが、うちではどちらかというと「チャレンジ思考」かもしれません。月に数十件の新規提案や試作に取り組んで、とにかくやってみるというスタンスですね。

安東: チャレンジ精神があるのはいいですよね。日本の着実な技術力はすばらしいものはありますが、これに攻めのスピードが加われば、もっと強くなると感じています。そういう現場では、社員さんもみんな前向きというか上を向いて話ますよね(笑)。新しい車に試乗しても「これどうですか!!」みたいなポジティブな姿勢で訊いてくれるんです。そういうのが本当に必要だなって思いますね。

山口: はい。攻めすぎると失敗も多くて苦しいですけどね(笑)でも新しい芽もでてきているのは感じます。我々も、もっと強くならないとですね。

「できるか」ではなく「やってみたいか」

安東: 山口さんと話しているとすごくポジティブで楽しいです。

山口: ありがとうございます。最高の褒め言葉ですね(笑)。はい。これまでは「こういうのできますか?」という問い合わせをもらって、言われた通りのスペックで納品するという仕事が多かったですが、昨年は30件以上の新しい試みに取り組みました。まさに「自分たちがやってみたいか?」どうかで判断して試作を作ったりしてみました。すべてが形になるわけではありませんが、やらないと始まらないので。言われるがままの仕事だけだと気持ちも向上心も下向きになりがちですが、やりたい、楽しい仕事にむかっていると、やっぱりスタッフみんなも頑張れますから。

安東:いいですね。でも請負だけでやっていた仕事の状況をどうやって打破したのですか?

山口: 穴をあけるといろいろな機能を持たせることができるんです。水を通したり、軽くなったり、音を吸収することができます。そういう機能で考えることも大切なんですが、今は穴をあけることがもたらすその先の意味を大事にしています。今、穴があいていないところに、穴をあけたらどうなるかなー?って、その穴がもたらす意味や価値を考えていくと、こんな提案できるかもな?と考えられるようになりましたね。

安東:なるほど! 会社の理念は「創造無限」でしたね?そう考えると確かに可能性は無限ですね。スピーカーとベンチレーションだけでも、これからどんどん穴の可能性は増えていくと思いますし、フィルターとかそのほかにも穴をあける場所はたくさんありますね。

山口: そうなんです。そうやって提案しながら動いていくと、車輛以外にもeVTOLのような空飛ぶ車からも相談があったりと、また新しい創造の扉に進むことができますし。

安東:まだ新しい世界があるんですね。言霊じゃないですが、たしかに言ってみて、まずやってみることでその先がうまれることもありますね。いや、今日はエネルギーをいただきました。

山口: こちらこそ、ありがとうございます。こちらも楽しくて元気になりました。

またぜひ対談したいですね。今日は本当にありがとうございました。

穴の向こうに広がる、もっと心地よいドライブの未来

素材にあけたひとつの穴が、車内の快適性、音響、デザイン、そしてユーザー体験を大きく変えていく——。そんな“見えない技術”が、自動車というプロダクトの未来を左右するほどの可能性を秘めていることが、今日の対談で次々と明らかになりました。ベンチレーションの進化、スピーカーとしての活用、そして軽自動車やeVTOLまで広がる応用。話は尽きることなく、「穴」から始まる快適性のストーリーは、どこまでも深く、どこまでも広がっていきます。「できるか」より「やってみたいか」。そんな想いを胸に、これからもパーフォレーションの技術は、新しい価値の創造、フラッグシップへと挑み続けていくことでしょう。